出典|自由民主党HP

みなさん、こんにちは。

2024年9月27日、新しい自由民主党(以下、自民党)総裁が誕生しました!

みなさんもご存じの通り、石破茂氏です。

そして、10月1日に国会において第102代内閣総理大臣に指名され、石破内閣がスタート!

しかし、世論調査による石破内閣の支持率は50%前後と、岸田内閣発足時の約55%を下回っており、厳しい船出と言わざるを得ない状況に。

その一因として挙げられるのが、衆議院の解散・総選挙の時期をめぐる問題です。

石破首相は首相に指名される前の9月30日の時点で「10月9日に衆議院を解散し27日総選挙をしたい」という趣旨の発言をしました。

これに対して、立憲民主党の野田代表はじめ野党は、「衆議院の解散は首相の専権事項であり、まだ首相になっていない人物が解散表明するのは憲法違反の疑いがある」という趣旨の発言をして反発。

しかし、それ以上に野党が反発しているのは、石破首相の言行不一致にあると考えています。

なぜなら石破首相は自民党総裁選の最中、衆議院の解散時期について以下のように述べていたからです。

「国民に判断材料を提供するのは新首相の責任。本当のやりとりは予算委員会だ。」

小泉進次郎氏が総裁選中の論戦で早期解散(つまり10月27日総選挙)を主張した際に、石破首相は異議を唱えたことになるのです。

10月9日解散となると、予算委員会を開いてじっくり議論することは日程的に不可能。

首相・総裁になったとたんに「人が変わった」と揶揄されていますが、言行不一致と言われても仕方ないでしょう。

しかし、これには裏があり、石破首相は予算委員会を開いた後に解散・総選挙をおこないたかったようです。

自民党の菅副総裁や森山幹事長、小泉選挙対策委員長(当時)の強い進言により、党内の意見を無視できない状況になったため「早期解散」を表明。

石破首相は周囲に、以下のような苦しい胸の内を語ったようです。

これ以上の苦渋の決断はなかった。私らしくない決断といわれても仕方ない。

石破首相は予算委員会の代わりに党首討論をおこなうことを表明。

私としてはこれまで正論を述べてきた石破首相と野党、特に首相経験者でもある立憲民主党の野田代表との政策論戦をじっくり聞けなかったのは残念です。

じっくり時間をかけて論戦できる予算委員会で石破首相の国家観というものを知りたかった人は私以外にも多いのではないでしょうか。

そして、10月27日に衆議院議員総選挙がおこなわれ、以下の結果となりました。

| 政党名 | 獲得議席数(定数465) |

| 自由民主党 | 191 |

| 公明党 | 24 |

| 立憲民主党 | 148 |

| 日本維新の会 | 38 |

| 国民民主党 | 28 |

| れいわ新選組 | 9 |

| 日本共産党 | 8 |

| 参政党 | 3 |

| 日本保守党 | 3 |

| 社会民主党 | 1 |

| 無所属・他 | 12 |

定数465議席に対して自民党が191議席(選挙前247議席)、公明党が24議席(選挙前32議席)。

つまり与党で215議席(選挙前279議席)となり、過半数を獲得できなかったことになります。

しかし、11月11日に召集された特別国会において第103代内閣総理大臣に指名され、第2次石破内閣が誕生。

与党で議席の過半数を得ていない「少数与党」として引き続き政権を担うことになりました。

そこで今回は、少数与党という厳しい状態で政権運営を強いられる石破首相が置かれた状況を、大きく2つの視点でとらえていきたいと思います。

私たちの生活にも直結する内容なので、ぜひ最後まで読んでくださいね!

目次

石破首相と野党の関係 – 予算案・法律案をめぐる攻防 –

先ほど述べたように、石破内閣は与党である自民党・公明党の議席が衆議院で過半数に達していません。

この少数与党となった政権は、短命に終わるケースが珍しくありません。

例えば、1994年に発足した羽田孜内閣は、首相指名後に政権の枠組みを巡って関係が悪化した社会党の連立離脱によって少数与党になり、わずか64日で退陣することに。

少数与党の弱点は、与党における衆議院の議席数が過半数に満たないため、与党だけで予算案や法律案を通せないことです。

そのため政権基盤は弱く、政策推進のためには野党の協力が不可欠であり、政権運営は非常に困難に。

その野党との協力について、つまりは野党が与党の提出した予算案や法律案に賛成してもらうためには、与党が野党の主張を一定程度受け入れる必要があります。

自民党の裏金問題が発端となり、全政党(特に野党)が求める政治改革については厳しい要求があるのは当然のことでしょう。

また、過度な円安と物価高による国民生活への影響と政府の対策についても野党は厳しく追及。

そこで、ここでは政治改革以外において、自民党が協力を模索する「立憲民主党」「国民民主党」「日本維新の会」3党の目玉政策と自民党との協力姿勢を考察しようと思います。

立憲民主党との関係

出典|毎日新聞

立憲民主党は2024年10月の衆議院議員総選挙にて148議席を獲得し、改選前の98議席から躍進しました。

立憲民主党が選挙で主張した政権公約(一部)は以下の通りです。

| 経済・財政 | ◇ 分厚い中間層の復活。 ◇ 所得税の累進性を強化する。 ◇ 最低賃金を1,500円に引き上げる。 |

| 外交・安全保障 | ◇ 日米同盟を基軸にし、専守防衛に徹する。 ◇ 米軍普天間飛行場の名護市辺野古移設工事を中止する。 ◇ 日米地位協定の見直しに向けて米国に再交渉を求める。 |

| 教育・子育て・社会保障 | ◇ 公立小中学校の給食費の無償化。 ◇ 国公立大学の授業料の無償化。 ◇ 保育・介護職員の待遇改善の実行。 ◇ マイナ保険証ではなく、現行の保険証を当面継続。 |

| 政治改革 | ◇ 企業・団体献金、政策活動費廃止。 ◇ 世襲議員を減らし、政治資金の引き継ぎを制限する。 |

立憲民主党では、「分厚い中間層の復活」を主要政策と位置付けています。

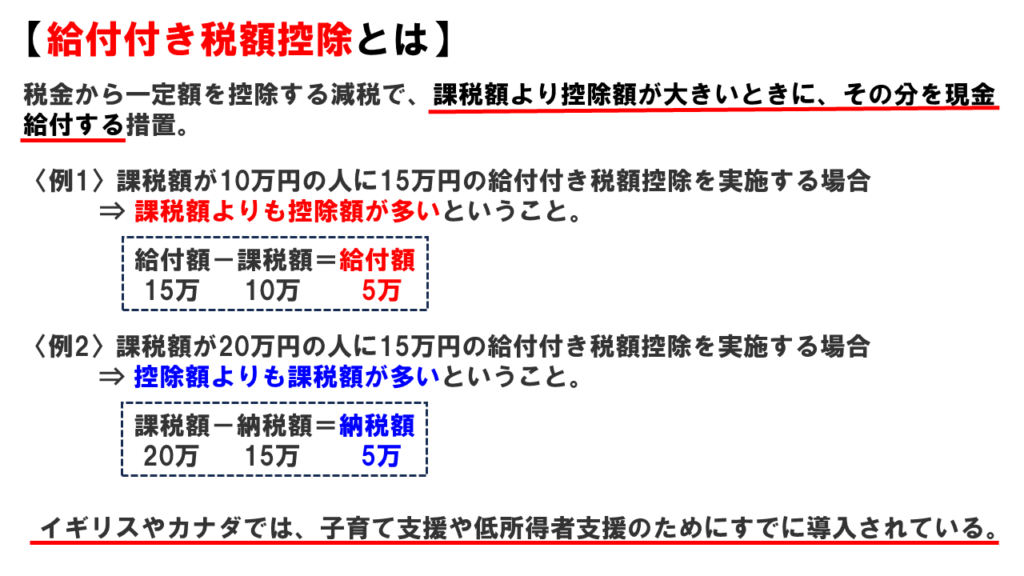

この政策実現のために導入しようとしているのが「給付付き税額控除」。

これは、かつての民主党政権時代に、現在の立憲民主党代表の野田元総理が導入を検討した政策でした。

給付付き税額控除の簡単な内容は以下の通りです。

この給付付き税額控除のメリットとして、「低所得」「非課税世帯」といった減税の恩恵を十分に受けられない人に対する支援策となりうることが挙げられます。

一方、デメリットとしては、「個人の所得と資産を正確に把握するのに時間がかかり即効性がない」「所得や資産を申告制にすると不正受給の問題がおこる」など制度上の課題が挙げられます。

さて、立憲民主党の野田代表は、2025年1月の通常国会で代表質問をおこないました。

この中では、給付付き税額控除についての言及はなし。

実は、デメリットの部分を立憲民主党関係者も認めており、令和7年度予算に盛り込むことは現実的ではないと判断した結果でしょう。

しかしながら、立憲民主党では「公立小中学校の給食費を無償化する」「国公立大学の授業料を無償化する」といった、教育面においての負担軽減策も主張してきました。

特に給食費無償化については、立憲民主党・日本維新の会・国民民主党の野党3党が、臨時国会の会期末を前日に控えた2024年12月23日に「学校給食無償化法案」として衆議院に共同提出。

野田代表も通常国会の代表質問において、以下のように問いただしています。

インドネシアは約4兆4千億円の予算をつけて何とか無料給食を始めようとしています。立憲民主党など野党3党の提出した「学校給食無償化法案」では、インドネシアの無料給食予算の10分の1で日本でも公立小中学校の学校給食の無償化ができます。日本で給食の無償化ができない理由はありません。

学校給食の無償化は保護者の負担を減らし、可処分所得を増やす効果もあると思いますが、野党3党が提出した「学校給食無償化法案」をどのように評価していますか。

これには日本共産党も同調しているため、通常国会で大きな議論になり、与党提出の予算案が通過するか否かのターニングポイントになるでしょう!

なお、石破首相は「物価高を踏まえ、保護者の負担軽減の観点から、重点支援地方交付金を追加している」と答弁し、現段階では消極的な姿勢。

予算案を巡る自民党と立憲民主党の対立は鮮明になっており、立憲民主党との間においては合意が難しい状態だと言わざるを得ません。

しかしながら、1月26日のNHKのテレビ番組で、自民党の佐藤正久幹事長代理は、2025年度予算について「修正する部分は修正したい」と述べ、野党と協議をした上で予算案の修正もあり得ると示唆。

それに対して立憲民主党の小川淳也幹事長は「大幅な譲歩が見通せるなら、賛成する可能性もゼロではない」と述べました。

「大幅な譲歩」というのは「公立小中学校の給食費の無償化」「国公立大学の授業料の無償化」であり、自民党と協力できるか否かは、この議論における合意にかかっているでしょう。

ただし、立憲民主党の目的は、あくまでも政権交代。

まずは、2025年7月の参議院議員選挙で自民党・公明党の与党を衆議院と同様に過半数割れに持ち込むことが目標です。

自民党との対立軸としての存在感を確立するため、与党提出の予算案・法律案に賛成するなど自民党に利することはせず、対決姿勢を鮮明にすることでしょう。

日本維新の会との関係

出典|東スポWEB / 産経新聞

日本維新の会は2024年10月の衆議院議員総選挙にて38議席を獲得し、改選前の44議席から議席を減らしました。

選挙結果の責任をとり馬場伸幸氏が代表を辞任し、大阪府知事の吉村洋文氏が代表に就任。

また、選挙直前に日本維新の会に合流した前原誠司氏が共同代表に就任し、国会対応していくことになりました。

日本維新の会が選挙で主張した政権公約(一部)は以下の通りです。

| 経済・財政 | ◇ 消費税・所得税・法人税の減税をおこなう。 ◇ 既得権にとらわれない大胆な規制改革をおこなう。 |

| 外交・安全保障 | ◇ 防衛費は国民の負担増なしにGDP比率2%まで増額する。 ◇ 日米同盟の一層の深化を図る。 ◇ 日米地位協定の抜本的な見直し。 |

| 教育・子育て・社会保障 | ◇ 幼児・高校教育で所得制限のない完全無償化の実現。 ◇ 現役世代の社会保険料負担の軽減を図る。 ◇ 最低所得保障制度の導入。 |

| 政治改革 | ◇ 企業・団体献金、政策活動費廃止。 ◇ 世襲議員を減らし、政治資金の引き継ぎを制限。 |

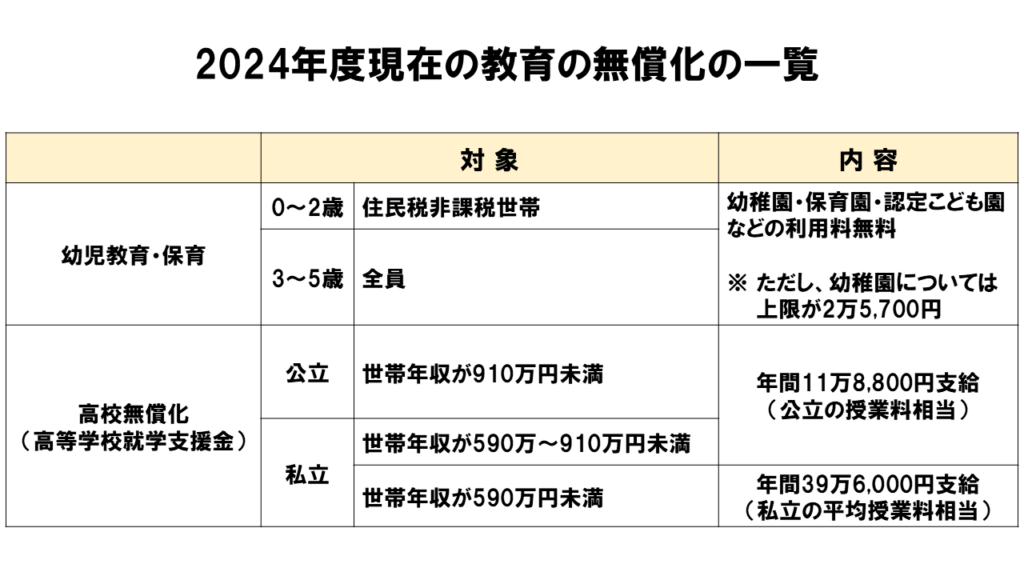

日本維新の会では、「全過程における教育の無償化」を主要政策と位置付けています。

実は、教育の無償化という観点で見ると、安倍政権のときにすでに実施されていて、内容は以下の通りです。

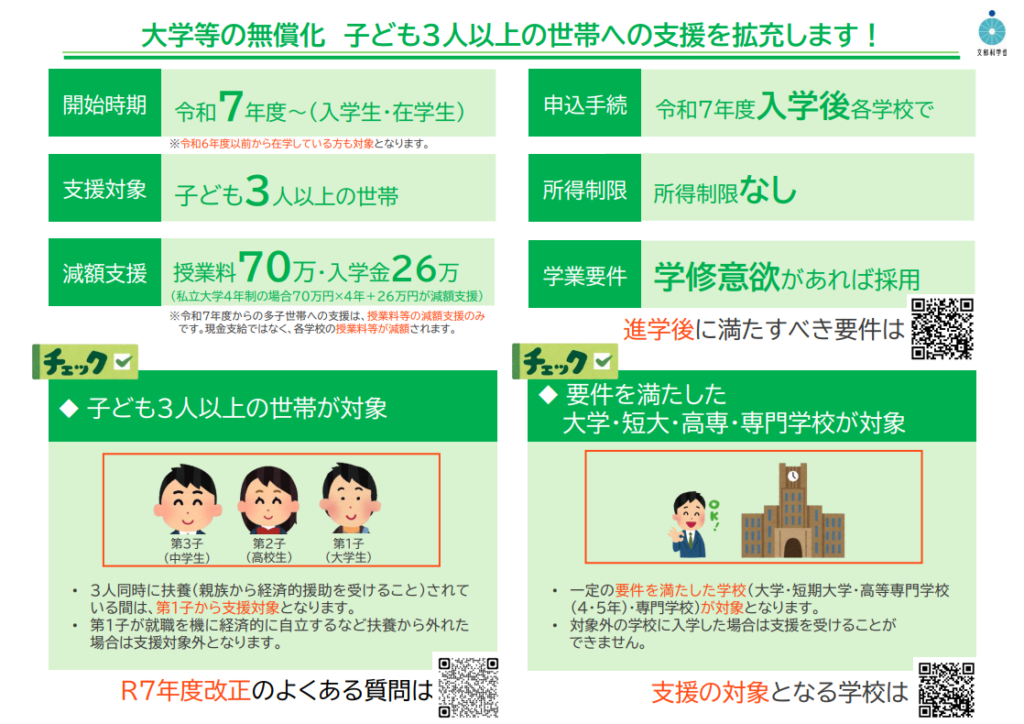

なお、2025年度からは、大学や短期大学、専門学校などに通う学生に対しても支援が始まりまります(以下参照)。

出典|文部科学省HP

さて、すでに始まっている教育の無償化政策ですが、日本維新の会が目指す教育の無償化とは何なのでしょうか?

それは、所得制限がない完全な無償化です。

「資源の乏しい日本にとって、教育こそが資源!」

これは塾講師でもある私にとって、強く思うところであります。

所得によって国の資源でもある教育を受ける機会に制限があってはならないという思いが伝わります。

もちろん、教育の無償化には授業料だけではなく、「給食費の無料」「大学を含む高等教育の無償化」も含まれます。

また、家庭の負担減という経済対策にもつながっていくことでしょう。

さて、この「教育の無償化」をめぐり、自民党・公明党・日本維新の会の協議がおこなわれ、2025年4月から高校の授業料無償化の実施が可能かどうか、3党で課題を精査することに。

日本維新の会の岩屋良平幹事長は、教育無償化に加えて社会保険料の引き下げも要求しており、与党の予算案に賛成するか否かについてのカギになりそうです。

今後の協議次第といったところでしょうが、自民党にとって日本維新の会は、外交・安全保障、憲法改正などイデオロギー的な部分が近い政党なので、妥協点を見いだそうとするはずです。

2024年12月の臨時国会では与党の補正予算案に賛成していて、協議の末、賛成に回る可能性は高いでしょう。

なお、石破首相と前原共同代表は、お互い「鉄道ファン」として知られ、鉄道関係の番組で共演もしており、個人的なつながりもあるんです。

しかし懸念点は、馬場前代表に近い議員から不満が募っていること。

馬場前代表と吉村代表は、政治資金パーティーを巡り意見が対立(馬場氏は賛成、吉村氏は反対)。

これにより、日本維新の会は「馬場系」と「吉村系」に分裂しているとも言われています。

与党の予算案成立のカギを握るのは、主要政策の反映だけでなく、日本維新の会内部のパワーバランス(馬場系議員と吉村系議員の対立のゆくえ)かもしれませんね。

国民民主党との関係

出典|日本経済新聞

国民民主党は2024年10月の衆議院議員総選挙にて28議席を獲得し、改選前の7議席から議席を大幅に増やし、大躍進を遂げました。

国民民主党が選挙で主張した政権公約(一部)は以下の通りです。

| 経済・財政 | ◇ 基礎控除等を103万円から178万円に拡大する。 ◇ 価格転嫁の徹底、賃上げ減税を拡充する。 |

| 外交・安全保障 | ◇ 戦争を始めさせないための抑止力を強化する。 ◇ 自衛のための打撃力(反撃力)を保持する。 ◇ 平和安全法制・日米地位協定の見直しをおこなう。 |

| 教育・子育て・社会保障 | ◇ 高校までの教育や子育てにおける施策を完全に無償化。 ◇ 減税(所得税・住民税)により、働く若者をサポート。 ◇ トリガー条項の凍結を解除する。 |

| 政治改革 | ◇ 政治資金規正法改正、旧文通費公開、政策活動費廃止。 ◇ 政治資金を監視する「第三者機関」の設置。 |

国民民主党では、「手取りを増やす」ことを主要政策と位置付けています。

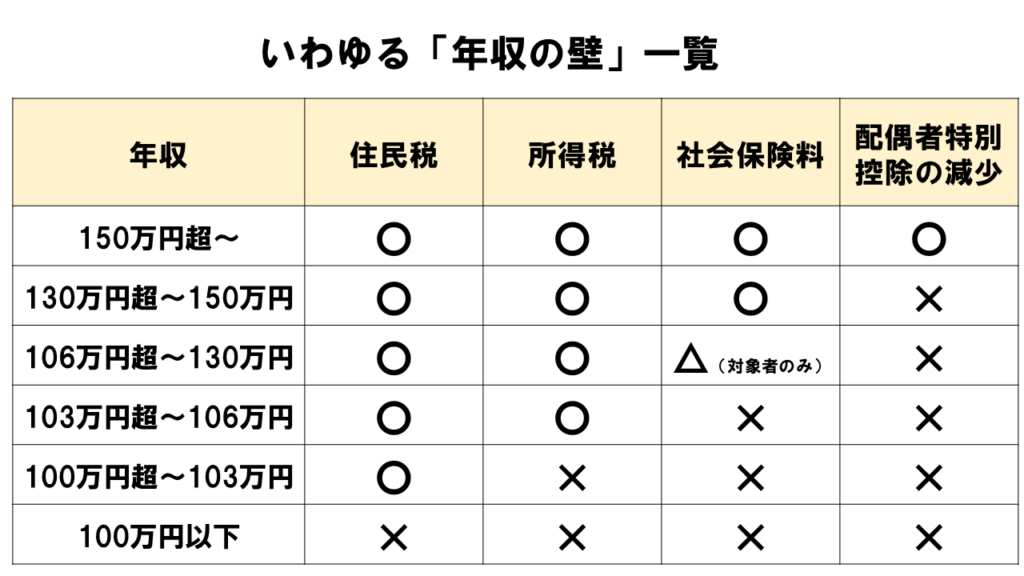

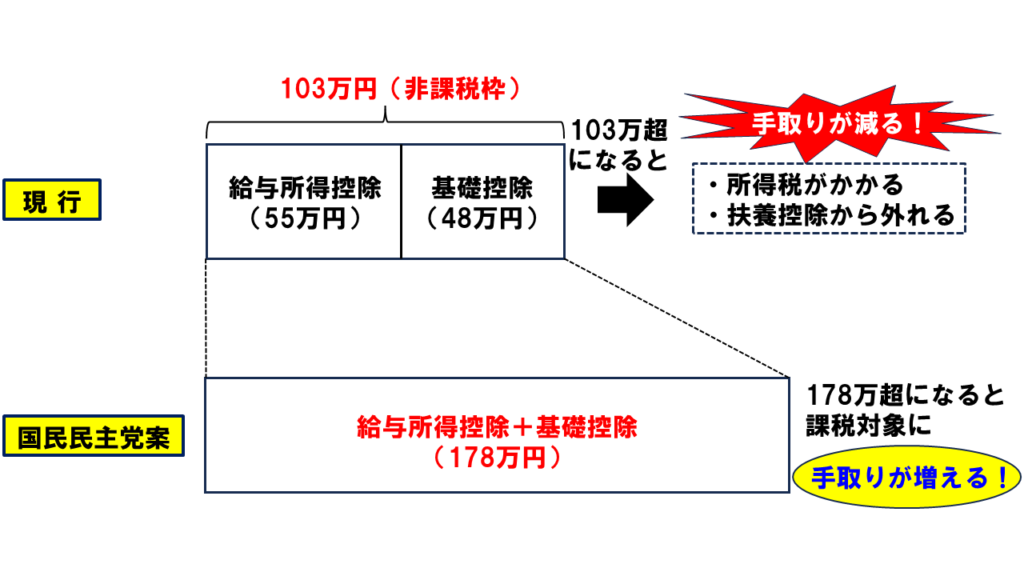

その中でも、年収が103万円を超えると所得税が発生し、手取りが減るという、いわゆる「103万円の壁」の引き上げを強く要求。

年収の壁や103万円の壁の簡単な内容は以下の通りです。

現在、与党も含め最低賃金を1,500円まで引き上げることを表明しています。

一見よさそうな政策に感じますが、賃金は上がっても年収は変わらないという現象がおきてしまうかもしれません。

それは、上記の通り、年収の壁が存在するからです。

103万円を超えると、所得税が発生し扶養控除から外れ、個人・世帯年収が減ります。

そのため、最低賃金は上がっても103万円におさえる必要性が生じ、「働きたくても働けない」という矛盾がおこるのです。

さて、この「103万円の壁」について、2024年12月に、自民党・公明党・国民民主党の3党の幹事長が「178万円を目指す」という合意が交わされました。

しかしながら、自民党・公明党は123万円までの引き上げを主張し、国民民主党との隔たりは大きくなっています。

国民民主党の榛葉賀津也幹事長は、2025年1月30日、産経新聞のインタビューにて以下のように述べています。

私たちは立憲民主党のように自民をひっくり返したり、揺さぶったりするつもりはまったくないが、103万円の壁とガソリン減税の出方によって予算案の賛否を決める。中途半端な数字ならわれわれは堂々と反対する。

与党の123万円案は、178万円を目指す国民民主党にとって明らかに中途半端な数字。

この政策で衆議院議員総選挙を戦い抜き躍進した経緯もあり、さらに2025年7月には参議院議員選挙もあるため、簡単に妥協できるものではないと思います。

自民党は国民の関心度が高いこの問題の対応に苦慮しており、対応を間違えると石破内閣・自民党の支持率下落に歯止めがかからなくなることを認識しているでしょう。

先の3党幹事長合意後も協議がなかなか開かれないのはその表れ。

ボールは明らかに自民党にあるわけで、自民党案の出方次第で予算案の可否が決まるといったところでしょう。

なお、103万円の壁を178万円に引き上げた場合、7~8兆円ほどの税収減となる見込み。

そのうち約4兆円は地方税分となるため、地方からは「財政破綻する」という悲痛な声も聞かれます。

代替の税収案とセットで考えなければならない問題ですが、物価高が続く現代社会において「手取りを増やす」ことは急務!

なんとか国民生活を助けてほしいものです。

石破首相と自民党内の関係 – 石破おろしのタイミング –

自民党安倍派を中心とする裏金問題が表面化すると、当時の岸田首相・自民党への世間の風当たりは強くなり、それが現在進行形で続いています。

自民党は裏金の温床とも言われた「派閥」を解消し、岸田首相は責任を取る形で、2024年9月の自民党総裁選へ出馬しないことを表明しました。

派閥力学が大きな影響を及ぼすとされた自民党総裁選において、その影響力低下の恩恵を受けたのが石破首相。

その石破首相は、しばしば正論を述べて党の方針に立てつくことがあり、さらに仲間づくりに積極的ではなかったと言われています。

そのため「国民からの人気はあるが、自民党内の人気はない」と言われてきました。

そのような中で石破首相が勝てたのは、国民からの支持が最も高かった石破首相ならば選挙に勝てると考えた議員が、不本意ながらも石破首相に投票したからでしょう。

しかし、衆議院議員総選挙で与党が過半数割れの敗北を喫したことで、もともと不人気だった自民党内で「石破退陣論」「石破おろし」を真剣に考える議員も出てきました。

石破首相の敵は野党だけではないということですね。

そこで、今後、「石破退陣論」「石破おろし」が大きく表面化していく時期について、石破首相と自民党の関係を踏まえながら考察しようと思います。

自民党内における石破首相の存在

出典|日刊スポーツ

2012年からの安倍政権下で自民党幹事長や地方創生担当大臣に就任した石破首相ですが、2016年に閣外に出ると、安倍首相を批判するようになります。

当時の自民党は「安倍1強」時代。

石破首相は自民党内で安倍首相の対立軸、つまり非主流派(党内野党)の立場に追いやられてしまうのです。

その石破首相が自民党総裁・内閣総理大辞任に就任。

党役員・閣僚人事において旧安倍派の議員を1人も登用しませんでした。

また、暗殺された安倍元首相を「国賊」と呼んだ村上誠一郎氏を総務大臣に起用し、旧安倍派議員の強い反発を受けることになります。

就任直後に臨んだ衆議院議員総選挙では、政治資金収支報告書に不記載があった旧安倍派・旧二階派の議員12人を非公認に。

この通り、石破内閣・石破自民党は「反安倍」を鮮明に打ち出したものとなっているんです。

裏金議員の中心が旧安倍派なので、当然の結果とも言えますが。

また、先述の通り石破首相は「自民党内からは不人気」で党内基盤が弱いため、野党の動きだけではなく、自民党内の動き(特に旧安倍派や安倍元首相に近かった議員)にも警戒しなければならない二重苦に陥っている状態と言えるでしょう。

石破内閣の退陣ケース① - 2025年度予算成立後 -

出典|産経新聞

1つ目の石破内閣の退陣ケースは、2025年度予算成立後と考えられます。

石破内閣は少数与党であるため、野党の賛成がなければ予算を衆議院で通過させられません。

先述の野党案などをめぐり審議が続いていますが、もし交渉が難航した場合、石破内閣は窮地に追い込まれます。

そもそも衆議院議員総選挙後に、反石破派が表立って「石破おろし」をしなかったのは、誰が首相・自民党総裁になっても少数与党の状況が変わるはずはなく、いばらの道を歩むことになるのが分かっていたため。

それならば、石破首相に予算成立という難題を押し付けて、野党との交渉が難航した場合は「石破内閣退陣を条件として予算に賛成してもらう」という動きをとると予想されます。

予算と引き換えに退陣。

このことについて、かつて石破首相は以下のように述べています。

(2023年12月にBSフジの番組にて「自民党の裏金問題に対する岸田首相の責任の取り方」について問われた石破氏)

「予算が通ったら辞めます」とか、そういうのはありだ。心中ひそかに決めてもいい。

石破首相が予算通過のための退陣を否定していなかったことになりますね。

しかし、石破首相は2024年12月に東京都内でおこなわれた講演にて以下のようにも述べています。

予算案や極めて重要な法案が否決された場合に、衆院の意思と内閣の意思とどっちが正しいか、国民に決めていただきましょうということは、憲法の趣旨からして当然あり得る。

これは予算案が否決された場合、衆議院を解散して総選挙に打って出ることを示唆したものです。

石破首相には退陣の考えはないとも考えられますが、気になるのは自民党内の動き。

「石破首相の下で選挙に負けた」「内閣支持率が上がっていかない」という状況下では、選挙で戦えないと考えるのは明白です。

やはり予算成立が困難な場合、石破首相は反石破派だけではなく、自民党の幹部からも「退陣と引き換えの予算成立」を説得されると考えられます。

予算が衆議院を通過する目安は2月下旬~3月上旬。

今後の審議を見守りたいと思います。

石破内閣の退陣ケース② - 通常国会終盤~参議院議員選挙 -

2つ目の石破内閣の退陣ケースは、通常国会終盤~参議院議員選挙の間と考えられます。

退陣もせずに予算が通ったとしても、このあたりでまたヤマ場を迎えます。

なぜなら2025年7月に参議院議員選挙があり、石破内閣・自民党の政治姿勢や政策に対して本格的に国民の審判が下るからです。

野党は参議院議員選挙で与党を過半数割れに追い込むべく、石破首相・自民党への攻勢を強めるでしょう。

その野党の攻勢の中で「伝家の宝刀」とも言えるのが、内閣不信任決議案の提出。

内閣不信任決議案とは衆議院が内閣を信任できないと判断したときに提出するもので、日本国憲法第69条で以下のように規定されています。

内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。

これまで内閣不信任決議案は、野党が通常国会の会期末に慣例のように提出していました。

これまでは与党が衆議院の議席の過半数を占めていたため、可決されることは極めて稀なことでした。

与党が議席の過半数を占めている状態で可決となれば、それは与党内から造反者(裏切り)が出ることを意味するんですね。

しかし、石破内閣は与党が議席の過半数を占めていない少数与党。

野党がまとまれば内閣不信任決議案は可決される状況になっているんです。

ちなみに内閣不信任決議案が可決されたケースは以下のように戦後4回しかありません。

- 1948年 吉田茂内閣

- 1953年 吉田茂内閣

- 1980年 大平正芳内閣

- 1993年 宮澤喜一内閣

なお、過去4回とも総辞職ではなく衆議院の解散に踏みきっていて、石破首相も内閣不信任決議案が否決された場合は解散することを示唆しています。

2025年の通常国会会期末は6月22日。

7月には参議院議員選挙も控えているので、衆議院解散となれば「衆参ダブル選挙」となる可能性が高いのです。

仮に衆参ダブル選挙となれば、衆議院でさらなる議席減、参議院で過半数割れという最悪の事態も想定されます(現状、その可能性は高い)。

予算通過後~国会会期末の間に内閣支持率が30%を切る、すなわち政権維持の危険水域に達した場合、自民党内で「石破首相で選挙を戦えるのか」という議論が表面化し、石破退陣論が噴出するのは避けられないでしょう。

岸田前首相もそれにより自民党総裁選への不出馬につながっていますからね。

会期末まで政権を維持したとしても、内閣不信任決議案が可決された場合には選挙のダメージを最小にするため、自民党は石破首相に対して内閣総辞職を説得して参院選のみに集中する体制を築こうとするはずです。

しかしながら、こういった党内政局は世論の批判を浴びやすく、ましてや選挙を控えている中なので、自民党としても苦慮しているのではないかと思います。

石破内閣の退陣ケース③ - 選択的夫婦別姓制度 -

出典|産経新聞

3つ目の石破内閣の退陣ケースは、「選択的夫婦別姓」の導入をめぐる問題によるものです。

個人的には、このケースの可能性が高いような気がしています。

選択的夫婦別姓は、「婚姻関係にある夫婦が、別姓を望む場合に、夫婦がそれぞれ結婚前の姓を称するかどうかを自ら決定する選択の自由を認める制度」とされています。

姓制度に関することは「民法」に記載されており、「男女平等の理念に基づき、夫婦は合意により夫または妻のいずれかの姓を称することができる」とあります。

しかしながら約9割の夫婦が夫の姓を選択しており、妻が姓を変えるケースがほとんどなんですよね。

みなさんは、夫婦で姓が違うことについてどう思いますか?

ちなみに毎日新聞が2025年1月におこなった「選択的夫婦別姓制度を導入することに賛成かどうか」を問う世論調査では、以下のような結果が出ました。

- 賛成 … 42%

- 反対 … 23%

- どちらともいえない … 34%

さて、この選択的夫婦別姓をめぐる議論が国会でおこなわれていて、ほとんどの政党は選択的夫婦別姓の導入に前向きです。

自民党を除いては。

自民党内では賛否が分かれていて、統一案が定まっていないんですね。

以下は自民党国会議員の賛成派・反対派双方の意見です。

賛成派

私が首相になったら選択的夫婦別姓を認める法案を国会に提出し、国民的な議論を進める。 (2024年9月 / 自民党総裁選への出馬表明会見にて)

賛成派

男性は姓が変わることは思い至らないかもしれないが、女性は結婚するときにこのアイデンティティーの問題に直面してきた。日本の政治としてこの問題を解消すべきだ。 (2025年2月 / 産経新聞の単独インタビューにて)

反対派

婚姻による改姓で不便を感じる方がいるのは事実で、そのニーズを解消するアプローチとして旧姓の通称使用の拡充や周知徹底による対応が現実的な解と考えます。(中略)姓のあり方に関する議論は、時間をかけてでもしっかりと議論することが重要。合意形成に時間と労力はかかるが、粘り強くやることが大切だ。 (2025年1月 / 自身のXにて)

反対派

(選択的夫婦別姓に慎重な)最大の理由は、選択式であっても子の氏の安定性を損なう可能性があるからだ。現在は、婚姻届を提出した夫婦は全て戸籍上は同氏のため、出生した子は両親と同氏になるが、戸籍上も別氏の夫婦を認めた場合、子の氏の決め方について、全ての別氏夫婦が納得できるルールが必要だ。 (2025年1月 / 産経新聞のインタビューにて)

写真出典|自由民主党HP

なお、石破首相の見解は以下の通りです。

(首相就任前の2024年8月27日、記者会見にて)

姓が選べないことによってつらい思いをしている、不利益を受けている、そういうことは解消されねばならない。

(首相就任後の2025年1月27日、衆議院本会議の代表質問にて)

家族の形態や国民意識の変化、家族の一体感や子供への影響などさまざまな点を考慮し、幅広い国民の理解が形成されることが重要だ。

石破首相は、自民党総裁選の際には選択的夫婦別姓推進派だったのが、首相就任後は慎重派もしくは中立的な立場をとっているんですね。

石破首相は推進派と慎重派双方の折衷案も考えているようですが、イデオロギーが絡むこの問題で、慎重派の保守系議員を説得するのは非常に困難な問題。

なぜなら、少数与党なので法案を通すためには推進派の野党案をある程度受け入れる必要があるからです。

しかも、与党の公明党ですら賛成の立場。

自民党内での推進派・反対派の合意を得て、さらに同じ与党の公明党の合意を得て、そして野党の合意を得るという極めて困難なプロセスを踏まなければなりません。

そのため、折衷案と言えど、推進派に偏る可能性はあり得ると思います。

ちなみにイデオロギーを曲げること、それは政治信条を変えることで、議員個人のアイデンティティを否定することになります。

特に日本の伝統を重視する保守系議員からすれば受け入れられないことなんです

そして、もう1つ自民党内で揉めていることが。

それは、選択的夫婦別姓に関する法案の採決の際に「党議拘束をかけるかどうか」ということ。

党議拘束とは「国会での採決の際、政党が所属議員に対して党の決定に従うよう義務づけること」です。

党の方針と反対の投票行動をとれば、党から処分されることがあります。

自民党の森山幹事長は国会で記者団に対して以下のように述べました。

非常に大事な課題だ。国のかたちや歴史にも関係があるので、党議拘束をかけないで結論を見いだすことはできるだけ避けるべきだ。

つまり、国会の採決では党議拘束をかけるということです。

党議拘束をかけなければ、議員個人の責任による投票行動になりますので、以下のようなことがおこるかもしれません。

- 自民党案が推進派寄りの場合 ⇒ 慎重派が反対票を投じる。

- 自民党案が慎重派寄りの場合 ⇒ 野党は反対。推進派も反対で、野党案に賛成する。

しかしながら、上記は党議拘束がかかったとしてもおこりうること。

自民党内の意見の集約・合意を誤れば、自民党の分裂すらあり得ます。

党として合意できなければ、トップである石破首相の指導力・求心力が問われるのは避けられず、その責任を取る形で石破内閣が退陣するケースもあるでしょう。

今後の動きに注目していきましょう!

まとめ

いかがだったでしょうか。

石破首相に待ち受ける困難な道は、

- 野党との合意形成

- 自民党内の合意形成

大きくこの2点です。

さらに世論の動向も気にしなければなりません。

少数与党は野党の協力なしに成立せず、よく言われる「熟議の国会」を期待できるでしょう!

しかし、政策の推進力が低下し政治空白がおこるリスクもあるので、石破首相の指導力が試されるときでもあるんです。

いずれにせよ、石破首相が目指す「楽しい日本」のためには国民生活の向上が欠かせません。

石破首相だけではなく、政治家全員が国民のための政治を誠実におこなってほしいものですね。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました!

コメント